Eugen Gomringer (geb. 1925), Textkünstler

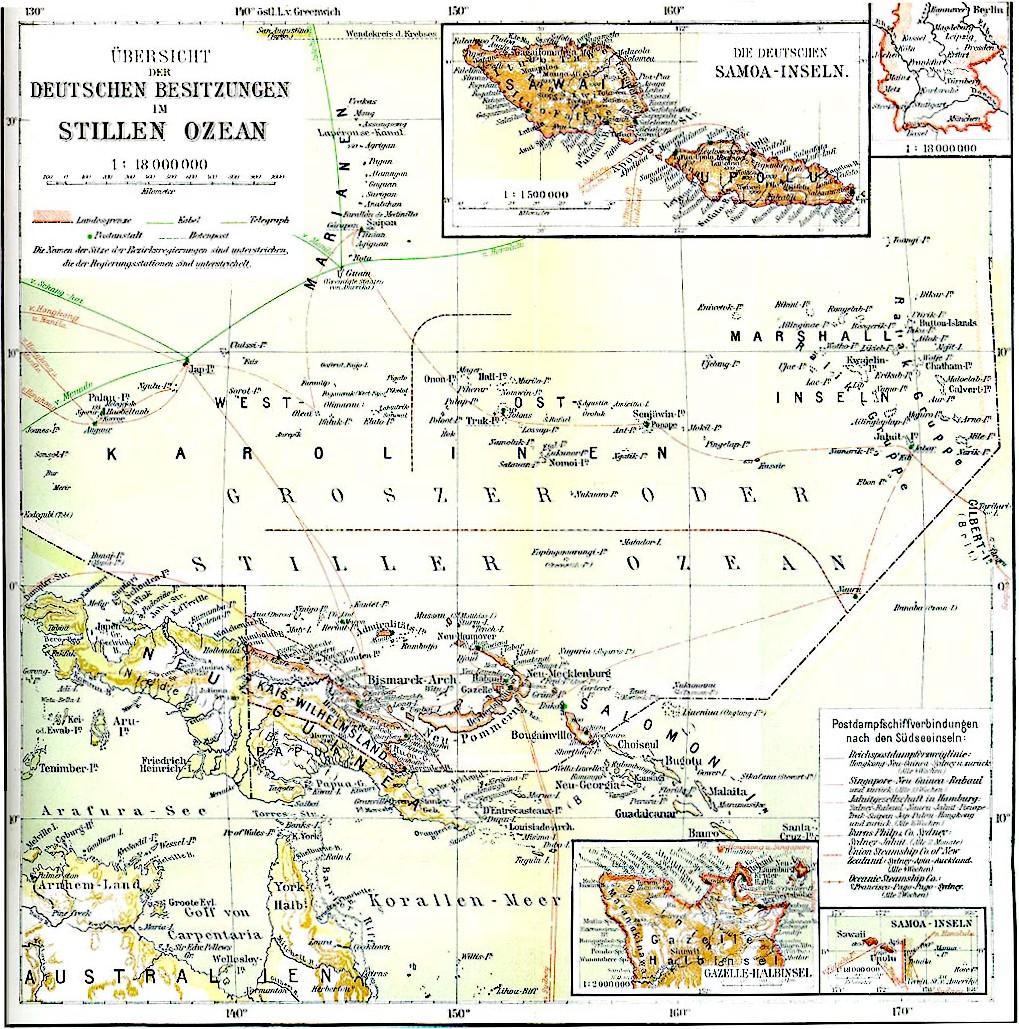

Eugen Gomringer, oft als Vater der konkreten Poesie bezeichnet, wird am 20. Januar 1925 in Bolivien geboren, seine Mutter ist bolivianische Halbindianerin, sein Vater ein Schweizer Kautschuk-Kaufmann. Er wächst mit Spanisch als Muttersprache auf, wird aber der besseren Bildungschancen wegen als Zweijähriger in die Schweiz geschickt.

Seine Kindheitsjahre beschreibt Gomringer folgendermassen:

Nachdem ich 1927 den Umzug von Bolivien mit meinem Vater nach Herrliberg am Zürichsee gut verkraftet und im Jahr 1929 dank der Pflege und Liebe meiner Grosseltern auch den Umzug von Herrliberg nach Zürich an die Baurstrasse aufmerksam mitgemacht hatte, wurde ich 1930 ein Bub, dessen Spielplatz sich begrenzen lässt vom Tiefenbrunnen bis zum Zürichhorn und bis zum Stadttheater. So nahmen mich die Strassen und Wege entlang dem Seeufer am meisten in Anspruch. Dazu kam die Spielwiese an der Baurstrasse, just neben dem Haus, wo wir zur Miete wohnten. Ich hatte die Wiese im Ausmass eines Fussballplatzes meist zu meiner fast alleinigen Verfügung. Handballspiele fanden nur an Sonntagen statt. (...)

Mehr oder weniger süss verlief auch die ganze Schulzeit, zuerst im Seefeldschulhaus an der Seefeldstrasse mit wunderbaren Lehrern, dann für zwei Jahre Sekundarschule im Schulhaus Münchhalden. Nach acht Jahren bestand ich die Aufnahmeprüfung an die Oberrealschule an der Rämistrasse in Zürich, womit ein neues und ganz anders geartetes Kapitel in meinem Lebenslauf einsetzte.

(Gomringer 2014, 121ff.)

Gomringers Zeit an der Zürcher Oberrealschule (heute MNG Rämibühl) in den 1940er Jahren ist stark geprägt durch den Aktivdienst in der Armee:

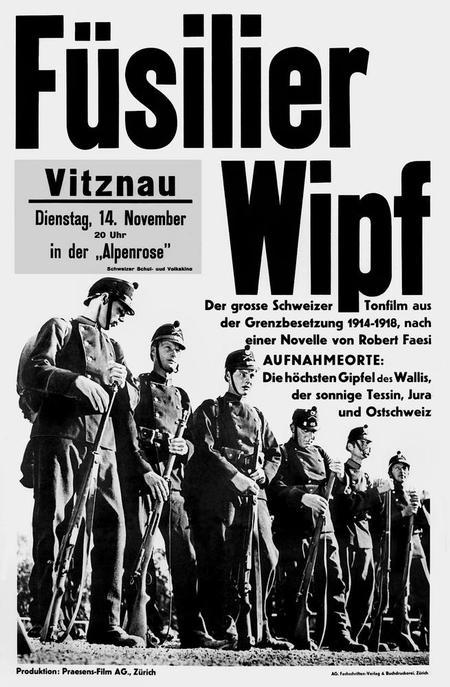

Die beste amtliche Auskunft über meinen Lebensabschnitt bis 1950 ist im Dienstbüchlein enthalten. Es ist wohl für manchen Schweizer zum verlässlichen Nachschlagewerk geworden. Das Erstaunlichste mag an der Auflistung der Dienstleistungen sein, dass ich vor Beginn der Rekrutenschule am 7. Februar 1944 schon 118 Aktiv-Diensttage eingetragen bekommen hatte. Es waren die Tage und Wochen im Fliegerbeobachtungs und -meldedienst, abgekürzt FLBMD. Dieser Dienst begann mit einem Einführungskurs am 31. März 1941. Da war ich gerade sechzehn Jahre jung. Der Meldedienst bestand aus einer Gruppe von zehn Schülern des Gymnasiums und der Oberrealschule. Der Gruppenführer war einer der ihren. Arbeitsort war ein Aussichtsturm oder sonst ein geeigneter Aussichtsposten im Gelände gegenüber den badischen oder schwäbischen Ortschaften entlang des Rheins. (…) Wir Schüler waren Selbstversorger und mussten jeden Tag beim Nachbarn, einem Bauern, Milch holen. Oft wurden wir dort von der Familie eingeladen und wenn es am Abend war, sahen wir den Sternenhimmel auf dem Rückweg durch Wald und Flur durch einen Schnaps etwas vergrössert.

Ein Dienstabschnitt dauerte jeweils zwischen zehn und vierzig Tagen, je nachdem, wie wir und neben der Schulzeit und anderen Diensten freistellen konnten. Die Schüler der fast schon kriegstauglichen Jahrgänge wurden mehrfach beansprucht und manche Unterrichtsstunde fiel zusätzlich aus, weil Rektor und Lehrer wichtige Artillerieoffiziere waren. Neben dem FLBMD gab es auch noch den freiwilligen militärischen Vorunterricht, der so streng ausgeführt wurde, dass es mir einmal beinahe zur Flucht in die deutsche Wehrmacht gereicht hat.

(Gomringer 2014, 123f.)

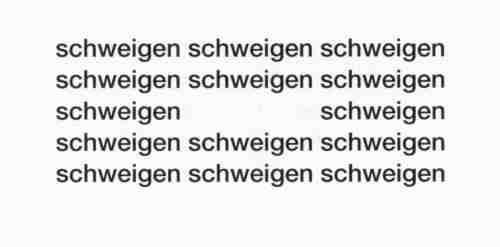

In seinem berühmten Gedicht "schwiizer" (1973) charakterisiert Gomringer die Eidgenossen auf pointierte Art und Weise:

Mit 19 Jahren ist Gomringer Leutnant und will Instruktionsoffizier werden. In Bern und Rom studiert er Volkwirtschaftslehre, Kunst- und Literaturgeschichte. Er lernt die lokalen Kulturszenen in Bern und Zürich kennen und wird später beauftragt, kurze Texte und Essays für Künstlerbücher und Ausstellungsrezensionen zu schreiben.

Zu Beginn der 50er Jahre beschliessen Gomringer und seine Freunde Marcel Wyss und Dieter Roth, die neue Zeitschrift Spirale herauszugeben, worin bildende Kunst, Grafik, Architektur und Poesie präsentiert und diskutiert werden soll. Als 1953 die erste Ausgabe erscheint, würdigt Gomringer diesen Anlass mit dem Gedicht «Ciudad» (öfter «Avenidas» genannt). Dieses Gedicht wird oft als Gomringers erste veröffentlichte Konstellation bezeichnet, die auf die Verwendung von Verben und eine klassische syntaktische Struktur verzichtet.

1954 bewirbt sich Gomringer erfolgreich um die Stelle des Sekretärs von Max Bill an der Hochschule für Gestaltung in Ulm und veröffentlicht in der NZZ eine erste Fassung seines Manifests «Vom Vers zur Konstellation», worin er die zentralen Ideen einer neuen, nichtlinearen Poesie beschreibt:

an der stelle des verses tritt die konstellation: die gruppe aus worten. an stelle der syntax genügt es, zwei, drei oder mehrere worte wirken zu lassen, die äusserlich vielleicht unverbunden und mit leichter, zufälliger hand hingespielt erscheinen, bei näherer betrachtung (falls die anspringende wirkung eines wortes an und für sich nicht genügen sollte) aber zu zentren eines kräftefeldes, zu markierungen eines spielraumes werden.

(Eugen Gomringer: vom vers zur konstellation, in: NZZ, Sonntagsausgabe Nr. 1879, 36.)

Max Bill, Architekt, Designer und Autor, der als einer der einflussreichsten Figuren der Schweizer Grafikdesignerszene galt, prägte Gomringers Werk und Leben massgeblich. Vor allem Max Bills Überlegungen zur konkreten Kunst beeinflussten Gomringers Vorstellungen von einer neuen Form der Poesie deutlich.

In den 1960er Jahren arbeitet Gomringer als Werbefachmann in der Industrie. 1962 wird er Geschäftsführer des Schweizerischen Werkbundes. Rund 30 Jahre lang textet Gomringer, inspiriert von konkreter Poesie, die Werbung der Warenhauskette ABM (Au Bon Marché). Von 1977-90 ist er Professor für Theorie der Ästhetik an der Kunstakademie Düsseldorf.

Seit 1967 wohnt er im bayrischen Rehau, wo er 2000 das Institut für Konstruktive Kunst und Konkrete Poesie (IKKP) gründet. R.K.

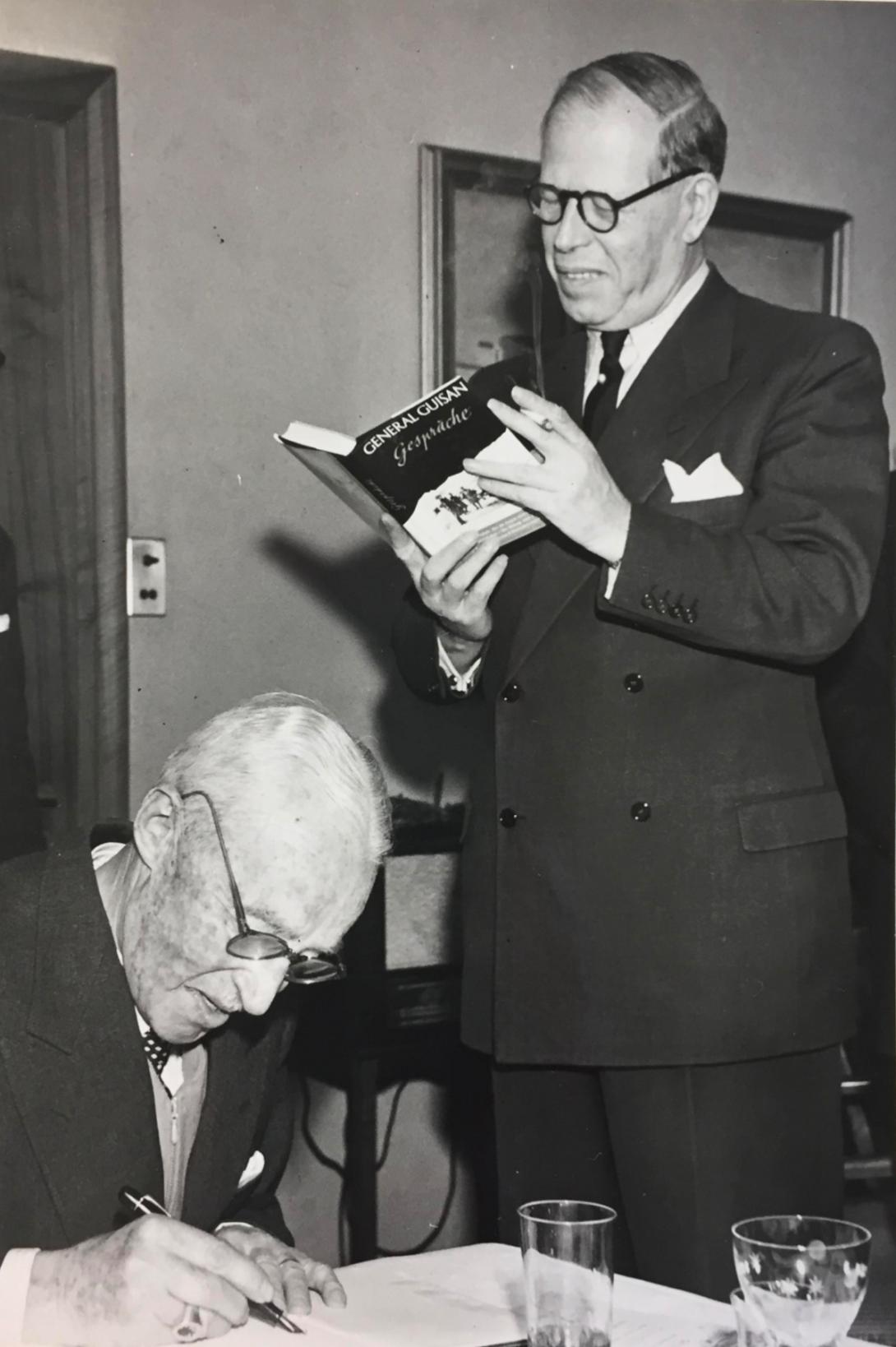

_AB.1.0873_Schlaginhaufen.tif_.jpg?itok=KRWOb1zc)